Conduite du changement : Quelques outils

« Que celui qui souhaite changer un système sache que ceux qui bénéficiaient du système seront contre lui et que ceux qui bénéficieront du nouveau système ne l’aideront pas. » Machiavel

-

Pourquoi le changement est difficile ?

-

La résistance au changement ou l’homéostasie du système

D’après Wikipedia :

- Initialement élaborée et définie par Claude Bernard, l'homéostasie … est la capacité que peut avoir un système quelconque … à conserver son équilibre de fonctionnement en dépit des contraintes qui lui sont extérieures. Selon Walter Bradford Cannon, « l’homéostasie est l’équilibre dynamique qui nous maintient en vie » -Exemple : les mécanismes qui permettent au corps humain de maintenir sa température à 37°C.

Comme tout système, un système humain se stabilise autour d’un équilibre de fonctionnement, qu’il cherchera à conserver. Les Acteurs s’habituent au fonctionnement du système et y trouve un certain confort. Les routines sont maîtrisées et le fonctionnement du système est prévisible. Au contraire, le changement est source d’imprévu et donc de stress. Le système humain met donc en œuvre des mécanismes de résistance au changement, pour rester dans un état d’équilibre stable.

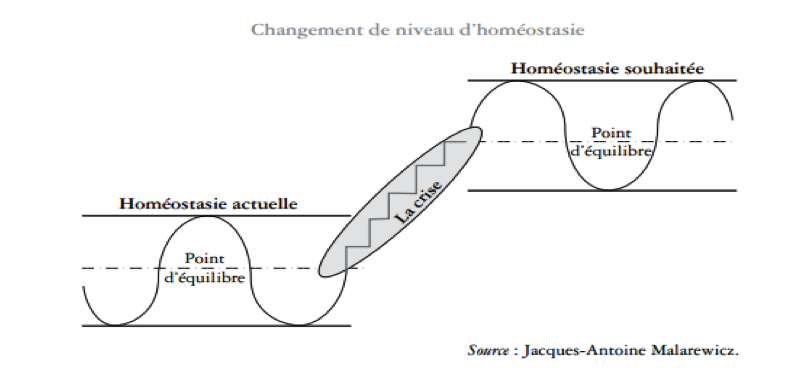

Jacques-Antoine Malarewicz explique que pour réussir un changement, il faut pousser l’organisation d’un état stable vers un autre, ce qui implique de passer par une crise transitoire.

-

Les deux types de changement (Paul Watzlawick)

Paul Watzlawick a décrit deux types de changement :

- Les changements de type 1 sont des changements mineurs

autour de l’état stable du système : petites modifications

incrémentales à la marge comme dans les processus d’amélioration continue.

- Pas de remise en cause du système global

- Plus ou mieux de la même chose

- Les changements de type 2 sont des changements profonds

qui correspondent à un nouveau point d’équilibre :

l’architecture fondamentale du système est touchée,

comme dans les transformations de rupture.

- Impacte le système global

- changement du cadre de référence

Lorsqu’on conduit un projet de Transformation, il est utile d’identifier si on conduit un changement de type 1 ou 2 pour adapter l’effort de conduite du changement, proportionnellement à la résistance au changement qu’on va rencontrer (faible dans les changements de type 1, forte pour les changements de type 2).

- Les changements de type 1 sont des changements mineurs

autour de l’état stable du système : petites modifications

incrémentales à la marge comme dans les processus d’amélioration continue.

-

-

Comment gérer le changement ? Quelques concepts et outils

-

Le Pourquoi prévaut sur le Comment

La littérature se focalise essentiellement sur le « Comment » du Changement alors que sans explication du « Pourquoi », le « Comment » n’a que peu d’intérêt.

Pour donner envie a une personne d’aller dans une direction, il faut surtout lui transmettre une « vision », le sens de la Transformation.

Etre honnête et transparent sur le « Pourquoi » du changement permet également de gagner la confiance des Acteurs et facilite leur engagement sur la voie du changement.

Une personne qui a bien intégré le « Pourquoi » fera tout pour bien intégrer le « Comment ».Voir le chapitre « Donner du sens ».

-

Les étapes de deuil (Kübler-Ross)

Elisabeth Kûbler-Ross a défini 8 étapes du processus de deuil, qui s’appliquent également dans tout changement (il faut faire le deuil de la situation antérieure).

Il est intéressant de noter :- Qu’on passe séquentiellement par toutes ces étapes

- On reste plus ou moins longtemps sur chaque étape : certaines sont quasiment instantanées et d’autres peuvent être très longues. Cela dépend de chaque individu et du type de changement

- Dans certains cas difficiles, certains acteurs restent bloqués à une étape et n’arrivent pas à faire leur deuil jusqu’au bout

- Choc, déni : cette courte phase du deuil survient lorsqu'on apprend la perte. C'est une période plus ou moins intense où les émotions semblent pratiquement absentes. C'est en quittant ce court stade du deuil que la réalité de la perte s'installe.

- Colère : phase caractérisée par un sentiment de colère face à la perte. La culpabilité peut s'installer dans certains cas. Période de questionnements.

- Marchandage : phase faite de négociations, chantages…

- Dépression : phase plus ou moins longue du processus de deuil qui est caractérisée par une grande tristesse, des remises en question, de la détresse. Les endeuillés dans cette phase ont parfois l'impression qu'ils ne termineront jamais leur deuil.

- Acceptation : dernière étape du deuil où l'endeuillé reprend du mieux. La réalité de la perte est beaucoup plus comprise et acceptée. L'endeuillé peut encore ressentir de la tristesse, mais il a aussi réorganisé sa vie en fonction de la perte.

Ce modèle est intéressant car il permet de comprendre

- Que le changement peut être long et douloureux,

- qu’on passera par des phases difficiles et que cela est normal (changement implique crise)

- mais qu’il faut maintenir l’effort pour arriver jusqu’à la phase d’acceptation sans quoi le changement ne sera pas réellement ancré.

-

L’exemplarité du leader du changement

Le leader du changement conduira plus facilement le changement s’il est exemplaire, transparent/communicant et juste.

-

Communiquer : Dire ce que l’on fait

Prenons trois groupes de randonneurs pour une marche d’un point A à un point B.

- Le groupe 1 connaît la feuille de route qui sera effectivement suivie

- Le groupe 2 connaît une feuille de route mais elle sera modifiée pendant le parcours

- Le groupe 3 ne connaît pas la feuille de route et part dans l’inconnu

Les leçons de cette expérience sont :- Communiquer la feuille de route est déjà faire une partie du chemin. Le changement est mieux accepté. Rien de pire que l’incertitude (« l’attente est plus dure que le feu »)

- Le chemin doit être correctement communiqué. S’il y a erreur, il vaut mieux la communiquer au plus tôt. Tout changement sur la trajectoire doit être expliqué dès que possible et justifié : Ne pas trahir la « promesse ».

-

Montrer l’exemple : faire ce que l’on dit

Le leader doit s’appliquer à lui-même ce qu’il demande aux autres : donner l’exemple est clé pour faire accepter le changement.

Si le leader est aussi exigeant envers lui-même qu’envers les autres et que l’effort est correctement partagé, le changement apparaît équitable et on gagne en crédibilité. Une exigence supérieure sera d’autant mieux acceptée qu’elle est partagée.

-

-

Construire un plan de communication

Un projet de Transformation nécessite un effort de conduite du changement qui peut être long et doit donc commencer très tôt dans le projet et l’accompagner jusqu’à l’atteinte des bénéfices du projet.

Il est essentiel d’adopter un bon plan de communication (voir 2.3.1) qui doit définir dans l’ordre :- Les cibles

- Les messages

- Les media ou vecteurs

- Le plan d’actions

Il est essentiel de se poser les questions suivantes :

- QUOI : que veut-on promouvoir ?

- POURQUOI : quels sont les objectifs réels, quels sont les objectifs présentables suivant les cibles ? en quoi cela sera profitable aux différentes cibles ? objectifs quantifiables (mêmes dérivés)

- A QUI : auprès de quelles cibles ? (stakeholders=décideurs, équipe projet, utilisateurs, clients, etc.)

- COMBIEN : capacité de production (budget), capacité de réception

- COMMENT : par quels moyens , suivant quels médias, dans quels formats - adaptés à chaque cible (budget), matrice vecteur/cible)

- QUAND : selon quelle fréquence (budget)

- DE QUI : émetteurs faciaux, producteurs réels de contenu

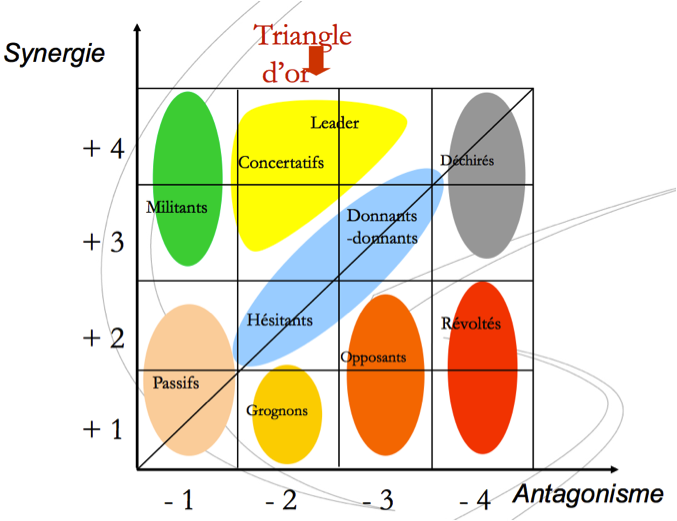

On pourra développer une cartographie des différentes parties prenantes et développer une tactique d’engagement (« Stratégie des alliés ») :

- Les « pour » : s’appuyer sur ces ambassadeurs pour promouvoir le changement et les bénéfices induits

- Le « ventre mou » : convaincre la majorité silencieuse des bienfaits du changement pour qu’elle rejoigne les « pour » ou reste neutre

- Les « contre » : ne pas gaspiller d’énergie à les convaincre mais les isoler

La carte des partenaires - Ergesis -

Les huit étapes du changement (Leading Change – J. Kotter)

John Kotter, professeur à la Harvard Business School, est un auteur essentiel sur les thèmes du leadership et de la conduite du changement. Dans « Leading Change », il définit les 8 étapes du changement :

- Establishing a Sense of Urgency (Créer le sentiment d'urgence)

- Creating the Guiding Coalition (Créer une équipe de pilotage)

- Developing a Vision and Strategy (Développer une vision et une stratégie)

- Communicating the Change Vision (Communiquer la vision)

- Empowering Employees for Broad-Based Action (Responsabiliser les employés pour une large action)

- Generating Short-Term Wins (Générer des victoires rapides)

- Consolidating Gains and Producing More Change (Consolider les gains et produire plus de changements)

- Anchoring New Approaches in the Culture (Ancrer les nouvelles mesures dans la culture d'entreprise)

Les facteurs clés de succès sont :

- Il faut respecter les étapes successives

- Accepter que le changement prend du temps : il ne faut pas bruler les étapes, ce qui ne donne qu’une illusion de vitesse

-